1950年代、それは電子音楽の黎明期の時代でした。

その頃に世界の先端を走る電子音楽スタジオとして設立されたのが「NHK電子音楽スタジオ」です。

このNHK電子音楽スタジオ70周年記念事業として2025年5月11日、九州大学大橋キャンパスの音響特殊棟にて、当時の貴重な音源を最新の音響技術で再現したコンサートが開催されました。

その公演の詳細なレポートを、エクスペリメンタル/アンビエント・ミュージックなどを中心として優れたアーティストの楽曲を世に送り出しているレーベル「Unfinished House」主宰者であり自身も電子音楽家として数多くの楽曲をリリースし、マスタリングエンジニアとしても活躍するUeda Takayasu氏に寄稿していただき、sonoより皆様にお届けいたします。

音の始源を求めてPresents『NIPPON 電子音楽70周年記念』福岡公演

日時:2025年5月11日(日)

・12:45 開場

・13:00−15:00 公演-1

・15:30−16:30 トーク

・17:00−19:00 公演-2

プログラム:

諸井誠、黛敏郎「七のヴァリエーション」

今史郎「十二人の奏者と電子音のための音楽」

湯浅譲二 ホワイトノイズによる「イコン」5ch ver

佐藤聡明 マントラ 1986

平石博一 回転する時間(とき)

場所:

九州大学 大橋キャンパス 音響特殊棟録音スタジオ

音の始源を求めてPresents『NIPPON 電子音楽70周年記念』福岡公演

5月11日、福岡市内は薄曇りの空がしぶとくのしかかり、たまに小雨がちらつくような天候の最中で、九州大学の大橋キャンパス(旧九州芸術工科大学)で行われた「音の始源を求めてPresents NIPPON 電子音楽70周年記念」(以下本公演とする)のリポートにかかりたい。

東京で行われた本イベントに関連する公演はアンダーグラウンド専門の音楽家である剛田武さんがsono内の記事でとても丁寧に取材されているので、東京でのリスニング楽曲も福岡公演と一部被ることからぜひそちらも参照されてみてほしい。

警備員がうろつく門をくぐり、硬質なコンクリートと瑞々しい緑のバランスが取れた構内に入ってすぐの、どうやら食堂らしきキャンパスの一部施設を休憩に利用できそうだと踏んで、ついつい空腹に苛まれてコンビニスナックをややのんびり食べていたので、本公演のトークショータイムにはやや遅れて会場である音響特殊塔に入室する。

会場の奥行にはヘキサゴン状の空間にスピーカーが張り巡らされ、壁面は精密に吸音できるような木版が、小学校の音楽室によくあるようなそれよりもはるかに計り知れないような精密さと計算によって張り巡らされているように感じられる機構と空間に包まれる。天井も小さな聖堂のように高めに感じた。

その中心には収録用のマイクスタンドが立てられていて、そこを包囲するように簡易的な座椅子が設けられざっと30人は座っているだろう。

彼らは室内に入ってすぐ傍に置かれているグランドピアノの脇に視線を向けていて、そこで「音の始源を求めて」シリーズ主催の日永田広さんがマイクを取っていた。

恥ずかしながらイベント後に知るのだが、日永田広さんはサウンドエンジニアで数々のNHK番組とその音楽制作に携わった方で、そういった背景のなかで数々の1950年代以降の国内電子音楽作品および作曲家たちの現場や内情にくわしいということであった。

イベントの定員や座席数は既に規定人数に達していて、私はスタッフの方々に丸い座布団を差し出されるくらいの混みようだった。

シンセサイザーが登場した1960年代は、それを扱うものにとってはこの世のすべての音がそのシンセシス技術によって作ることが可能であると信じられていた。

こういった表現が日永田さんの講話のなかで何度か印象的に繰り返されたように思う。

現代日本において果たしてそれは本当にそうなのかと言えば、シンセサイザーの種類は多岐にわたっているが(サンプリングなど用いる手法を除いては)あくまでシンセサイザーの音はシンセサイザーらしい音でしかないだろうという至極な実感はさておき、本公演をとおして60年代以降から日本国内で電子音楽という未知の領域に、あてどなく独特な手法で取り組んだ作曲家たちのドキュメントおよびサウンドコラージュ群は、本当にシンセサイザーですべての音が作れるのだと信じた者たちの狂信的な熱量と執念というものに圧倒されるものがあった。

(厳密に言えば自然界での海波の音や水音、弦楽~管楽などの楽器音はシンセシス領域のみだけでもかなり精工に再現性をともなってきたのではないかとは思う)

本公演でのトークタイム前に流された近藤譲によるNHK電子音楽スタジオについてのYoutube解説動画では、NHK電子音楽スタジオでは例えば1964年に公表されたMoogシンセサイザーや「西海岸シンセサイズ」と称されるBuchlaシンセサイザーを使用するということは、その楽器の製作者による独特な音色によって楽曲の構造や印象そのものが定められてしまうのではないかという懸念から、それらは決して使用しなかったという事実があり、なににも依存しない、より純粋な音からのインパルスを求めようとしたNHK電子音楽スタジオ側からの強固な態度が見受けられた。

だがしかし、NHK電子音楽スタジオの技術スタッフがそういったアティチュードをどのように具現化したか、スタジオ設備の実態や詳細はわかりかねるのだが、まさに音の起源に迫ろうとするNHK電子音楽スタジオサイドのある種の狂気的な好奇心が垣間見れた。

90年代以降からはコンピューターでの作曲行為というのは時を経るごとに、ずいぶんとデヴァイスや手法も豊富になり馴染みやすいものになったし、(実際大橋キャンパス内での食堂でも「学園祭でのBGMコンテスト開催!学生からの作曲作品募集中!」という貼り紙すら見かけたのであった。)いまではAIでの音楽生成なども盛んなのだが、それはいまだに人間の記憶領域からの参照に依存しているので、人が親しみやすい曲を生成できはするが前人未到未知の音はつくれないように感じる。

もちろんそういった試みにも既にチャレンジされているはずだろうとは思うが。

そういったテクノロジーの進歩に慣れ親しんだ故に、すっかりとあらゆる音楽制作手法が身近にありすぎて、かなり当たり前となってしまったいまでは、先人たちの切り拓いてくれた歴史のありがたみにはさほど気づけないのであって、日永田さんの話を聞いていると、いったん自分が聴いてきた音楽やそれらを作成する方法などはさっぱり忘れたくなってしまっていた。

一方で自分は20代のなかばに浅田彰著の「ヘルメスの音楽」を読みふけった頃があって、その著作の冒頭で「原初の音楽は鍛冶屋が鉄を打つその音だった」というような魅力的な一文があったことを会場で思い起こしていた。

もちろんいち個人の曖昧な記憶なので、その著作からの一説というには一語一句もこれは合致していないとは思うのだが、シンセサイザー黎明期にあって作曲家たちが、タンスのように組まれたオシレーターに電流を流して波形をたぐる行為は、「まるでオリハルコンを手にしてしまった鍛冶屋のように音楽のすべてを錬金でき得るようなロマンに駆られたのではないだろうか?」というふうに解釈できたし、今回にあたってそういった本を読んできた意味も少しはあったのだろう。

NHK電子音楽スタジオの内情を知り尽くしているようなサウンドエンジニアである日永田さんの話は、武満徹や一柳慧などの日本現代音楽のレジェンドたちの名前が飛び交い、彼らはサロンのようにNHK電子音楽スタジオを利用しながら交流していたので、ヤニス・クセナキスやカールハインツ・シュトックハウゼンなどの60年代当時の電子音楽のトレンドといったものにも、現地での感想を踏まえてヴィヴィッドに反応しながらも批評的にそれぞれの実作品に挑んでいたというような、クリエイティビティに溢れる現場の貴重なエピソードも多かったが、事細かにそれを記述してしまうのは本公演の貴重な体験の価値を奪いかねないのでここいらで割愛させていただきたい。

もちろん興味が沸いた方は「音の始源を求めて」の活動が続く限りは今後の各地での公演のいずれかにぜひとも行ってみてほしい。

福岡での本公演の演目は以下の通り。(再生形式はカッコ内に表記。)

1. 湯浅譲二作曲 ホワイトノイズによる「イコン」(5チャンネルスピーカー)

2.諸井誠、黛敏郎による作曲「七のヴァリエーション」(ステレオ)

3.今史郎作曲「十二人の奏者と電子音のための音楽」(ステレオ)

4.佐藤聡明作曲「マントラ」(イマーシブサウンド)

5.平石博一作曲「回転する時間(とき)」(イマーシブサウンド)

演目順に各作曲作品の個別リポートを書いていく。

上演にあたって1曲ごとに再生する直前で日永田氏による短い解説を挟む形で公演はすすめられた。

1.湯浅譲二作曲「ホワイトノイズによるイコン」(5チャンネルスピーカーヴァージョン)

2024年に死去されたという湯浅譲二による「ホワイトノイズによるイコン」という作品は、1967年に作曲されたが作曲当時から5台のスピーカーを配置し再生されるという前提であったらしい。

ところで本作品内では会場のどこから聴いていても非常に音が多方面に動き回るのであるが、声や楽器が右から左へ動き回るような演出をしたがるのは、日本人には多いという話があった。

どういった媒体であれ、誰でもヘッドホンやイヤホンで音楽を聴いている時には、そういった聴取体験をしている人はもちろん多いとは思う。

ところが前述のドイツ現代音楽の作曲家、電子音楽家であるシュトックハウゼンなどを輩出するドイツでは、オーケーストラや楽団の一員が楽器を持ちながらホール内のステージ上を動き回るなどということは、どうにも考えにくく、おそらくは彼らの音楽とはかくたるべきといういい意味での厳格さが反映されているような考え方の話をされていた。

あえてそういったドイツ人的発想の意図をくみ取るならば、たとえ楽曲における音声ミキシングの領域でもそこにはオーケストラのためのステージがどっしりと構えていて、各楽器奏者は椅子や所定の位置から動かないような風景をレコードを聴いているときにも思い起こせるようにするべきだということだろう。

楽器奏者が動くわけはないという彼らの考え方もなかなか面白いし、一方で旅芸人のように町中を闊歩しながら楽器を奏でるという光景なども実際あるが、ここではホワイトノイズが命をえたように動き回ることが、ただ一か所でじっとしているよりかはより良い結果になるだろうというどこか自由で気楽な意図を感じられる。

話はそれるようだが個人的に「音が動く」ということにフォーカスを置いた音楽作品というのは、国内で90年代渋谷系音楽などと揶揄されたEL-MALOというユニットのメンバーであった會田茂一による骨太なロックサウンドユニットFOE(フォー)の1stアルバム「One River Two Strings」にて、ギターやヴォーカル、ドラムまでもがアルバム各曲で終始パンニングし続けるという体験を想起させた。

(何かの音をパンニングで動かせたいというのが日本人特有の感性に起因するものかは実際はわかりかねるがなにかの参考になるかもしれないと思い記述させてもらった。)

今回の公演に際して、作曲家である湯浅譲二の意図をできるだけ汲もうとされたり、当時の「イコン」作曲当時の上演作品風景やNHK電子音楽スタジオ内での鳴り方を覚えているという日永田氏の聴取記憶からも照らし合わせ、「ホワイトノイズによるイコン」にはMeyer Sound製のスピーカーがサウンドの質が好ましいとされ採用されたそうだ。

それらが五つの方角から星を組むようにスピーカースタンドに載せられて現代的にセッティングしなおされている。

作曲作品の再生が始まりオープンリールからの「ホワイトノイズによるイコン」のマスター音源をかぎりなく劣化をおさえてデジタル録音およびそれらを復刻再生させているという事から、会場全体がすでに耳障りにはならないくらいのサーっとした柔らかなテープ質のヒスノイズにつつまれているというような空気の密度と実感があった。

マスターテープ内には曲前の録音テスト風景が収録されていたらしく、作曲当時の湯浅譲二本人のマイクアナウンスが入る演出があった。

「リアレフト…リアレフト…リアライト…リアライト…」

おそらく「イコン」における重要な曲のパーツであるホワイトノイズが鳴らされるべきそれぞれの位置関係を記すように肉声で記録されたものだろうが、古い受話器を通したような湯浅譲二の声が背後で交差しながら、それはまるで60年代のアポロ計画でこれからロケットが飛び立つことをアナウンスするようなノスタルジックな瞬間だった。

曲が始まってフィルタリング加工をとおして選び抜かれた、それまではザーッというようなただのノイズでしかなかったホワイトノイズ音群がかろうじて音階らしき表情を得て、五つのスピーカー間ををあちこちに荒々しくも奔放に飛び交うというような…などと淡々と書き記している場合ではなく、ことの実際は耳の内部の高域機能にゴツゴツしたコンクリート塊を無抵抗なまま一方的に投げ込まれているような暴力性に満ち溢れていて、ギリギリのところでそういった音の端々から知性を感じ取れるからこそ、会場の皆が聴取に耐え得ている状況に感じられた。

ある種のノイズミュージックに覚えるような快楽性を説明するのは難しいけれど(これは特殊な人間たちだけの話かもしれないが)、「ただのノイズ」と「なぜかずっと聴いていられるノイズ」というもののあいだには「なぜか非常に心地よくない」か「なぜか非常に心地いい」だとかがあって、「ホワイトノイズによるイコン」はそのどちらかというとギリギリ「なぜか非常に心地いい」というものに分類されるのではないだろうか。

地方にある科学博物館などにいって、ディスプレイ越しに「宇宙の始まり~ビッグバン~」などをネイチャードキュメンタリー調の映像で説明されるとき演出的にやたらとふわーっとしたBGMをつけられがちだとは思うのだが、実際は「ホワイトノイズによるイコン」のように理性があるんだかないんだかわからないノイズを鳴らされたほうが聴覚的には物事の深刻さが伝わるような気がしてしまう。

それと同時に宇宙では音が聴こえるための媒体がないため宇宙空間は無音とされる、というような機動戦士ガンダムからSTAR WARSまでに連なる代表的ないちゃもんを思い出しながらも、シンセサイザーやスピーカーを手にした湯浅譲二やその理想に準じたスタッフたちがテープを切り貼りして音と音とをつなげながら媒介者となって、たったいま命をもった「音の起源」をこしらえてくれているような現場に「ホワイトノイズによるイコン」を聴きながら立ち会っている気すらした。

しかしながら本作品9分前後あたりから鳴らされる、高架下でバイクが走行している際にマフラーから鳴ってしまうアフターファイアー音のような破裂音には自然と肩が痙攣するくらい何度もおののいてしまった。

正直に言ってそれぐらい本当におそろしい音塊の作品であり、大作映画のオチが最初から語られてしまったような実感があった。

2.諸井誠、黛敏郎による作曲「七のヴァリエーション」(ステレオ)

1曲目の「イコン」によって五方向からのスピーカーで聴覚をコテンパンにほぐされてしまったあとに、2台のGENELEC製スピーカーと、それらの超低域を補強するための2台の同社サブウーファーでのステレオ環境にサウンドシステムをシフトされながら、「七(しち)のヴァリエーション」がはじまる。

前述の湯浅譲二による「イコン」で鳴っていたブツ切りのホワイトノイズをスコアの指示によってよりシステマティックに分散されながら、ステレオに配置し直したような音色が聴き取れる。

通奏低音のような「ピー」「ポー」というような音色もときおりランダムに加えらえた。

事前の説明ではあらゆる観点からの和を意識したという作品だそうで、ノイズ音の立ち上がりそのものよりも音が去ったあとの「間」を意識させるように作られているというようなことであったが、思っているよりも早くつぎの音がオーヴァーラップしてくるので、正直に言って本作品における「間」の真価を見出すには自分の感性が間に合わなかったように思う。

ただそういった「ピー」や「ポー」という音であるとかの音塊をランダムに散りばめるという手法は、クセナキスにおけるグラニュラー・プロセッシングを人力で再現しているようでもあり、本公演での作曲作品はたとえば1分間の音を制作するにもテープを繋げて再生しながら数か月というような途方もない背景があるので、1音1音のありがたみもわかりえないような飽食した聴感をもってしまっていることを少し申し訳なく思った。

さらに本公演の価値を下げるような言い方をしたいわけではないが、事前にクラウドファンディングで製作されたヴァイナル版の「音の始源を求めて① 「電子音楽室」(1955-1968)」をそれなりのステレオオーディオ環境下で試聴していたため、こちらに関しては大橋キャンパスの音響特殊塔で聴いているという付加価値は感じられず、逆に言えばドイツのヴァイナル専門のスタジオでカッティングエンジニアや専門のプレス工場が手掛けたアナログ盤の再現度合のタフさを感じられた。

同アナログ盤では「七のヴァリエーション」ももちろんのことNHKラジオドラマのサウンド版として製作された武満徹による「空、馬そして死」がまさに空が鳴って、馬がいななき、死が訪れる様子がこれでもかと直接的な音で描かれていたのでぜひ機会があれば手にして頂きたい。

3.今史郎作曲「十二人の奏者と電子音のための音楽」(ステレオ)

2曲目同様のステレオ環境を維持しながら再生される今史郎作曲「十二人の奏者と電子音のための音楽」はサブウーファーをくぐるようなブーという低いその電子音波、さらにフィルターレゾナンスがピーキーに変調するような音が配され、それらに絡み合うようなホーンやストリングスなどの管弦がぐるぐるとグリッサンドしながら、一方でグランドピアノは黒鍵と白鍵を高いほうから低いほうへ叩くように奏でられる。

ときおりピアノの打鍵音をより金属的な響きだけに強調するように、その楽器音自体にも電子的な変調がみられることが中盤にあった。

現代で言うならばDTM環境で素材に対してクリックひとつで音を加工~演出するようなことだが、そういったポストプロダクション的な手法にまでも作曲の発想に当時に至っている事実にさえ、実のところはさほどの驚きが今日にはないのだろうということが少しくやしくもあった。

作品全体を通しては、ある種誰もが前衛的な音楽というと想起しやすいサウンドキャラクターに彩られてるのだが、けして陳腐という意味合いではなくて、そういったサウンドに説得性をもたせるべくというように堅牢なGENELEC製のスピーカーたちによって中低域以降や床鳴りのような部分が生々しく補強されており、こちらに関しては「七のヴァリエーション」よりも現場で聴いている意味合いがきちんとあったように思う。

加えて本作品は東京のNHK電子音楽スタジオ環境で録音されたホワイトノイズなどの電子音類は東京でテープ再生され、NHK福岡局では弦楽、ピアノ、パーカッション類などの生楽器をそこに控えた12人の奏者が演奏、そしてその電子音と生楽器音それぞれのサウンドを真夜中らから早朝までのあいだに中継伝送させながらミックスしたという背景があり、現代で言えば通信の遅延をなるべく制御したオンライン音楽セッションアプリなどでほとんどシームレスに可能な物事を、64年当時のテレフォニーシステムをとおして福岡~東京間でレコーディングが行われたという途方もなさも感じ取らねばならなかった。

そういった意味でも作曲家今史郎が本作品のスコアを福岡の地で書いたということから、ぜひ今回の福岡公演で上演されるべきだろうという意義があると日永田氏は伝えていた。

4.佐藤聡明作曲「マントラ(1986)」(イマーシブサウンド)

1986年に作曲されたということからか、これまでの「イコン」および「七(しち)ヴァリ」などの上演作品と比べサウンドの質感も一気にハイファイな質感となり、さらに音響特殊塔の特色でもあるヘキサゴン状に配置された21台のサラウンドスピーカーで鳴らせるように、今回特別にサウンドコンヴァートされているとのことだった。

佐藤聡明作曲「マントラ」は日本語における「あいうえお(a.i.u.e.o)」という母音を佐藤聡明自身の歌声を用いて録音および加工がほどこされそれぞれの母音が音階をもちながらシンセシスにおけるフィルタリングによって、さながらホーメイを思わせるヒュインヒュインといった倍音を響かせながら、あくまで加工されているとはいえ、見知らぬ男性の肉声によって会場の30人あまりがいままさにイマーシブに包囲されながら身をゆだねていたり、うとうとと眠っていたりする事実に何とも言えない奇怪な一体感を覚えた。

上演前の日永田氏の解説アナウンスでは、今作は曲のシークエンスが終盤に進むにつれ、佐藤聡明によって歌われた母音に含まれる高域・中域・低域とがそれぞれ天井・人の耳に近い位置・床鳴りとに振り分けられるよう意図されている設定だったように説明をとらえたが、会場のほとんどの聴衆はサウンドの心地よさ故に最後までそういった変化には気づきにくかったように思うし、たとえ気づけなくとも出だしから今作のサウンドグラデーション、その圧倒的美しさにはかなりの満足が得られた。

現代のアンビエントミュージックなどに馴染みのある方々なら、イコン、七ヴァリ、十二人の奏者と電子音のための音楽とに見受けられたような前衛的でノイジーな要素も皆無で、この「マントラ」とあとに続く平石博一作曲「回転する時間(とき)」の2曲に関してはかのポピュラー音楽の片鱗を含むような聴きやすい要素が多いので、主催側のサービス精神を少なからず感じた。

5.平石博一作曲「回転する時間(とき)」

(※sono注:この楽曲は2025年6月時点でインターネット未公開の音源です。)

上演される演目では事実上ラストパートである平石博一作曲による「回転する時間(とき)」は作曲家が曲の実作業にとりかかった当初はオープンリールテープをリールから取り出し、スタッフたちがカッティング台に向かい、精密にテープを切り貼りしながらサウンドをコラージュさせていた。

しかし長い制作期間のさなかにMIDI規格や、ハードディスクレコーディング、AKAIのサンプラーなどの新しいテクノロジーが到来し、そういった音楽制作環境の変遷をランダムに混ぜ合わせずに、あくまでレコーディングの時系列ごとに再生するという結果的に30分近いサウンドプロセッシングドキュメントとなった側面があるということだった。

こちらも「マントラ(1986)」と同様にイマーシブサウンドで上演されるようにコンヴァートされている。

本作品は「波」「音」「水」「雑音」「音楽」と題された5つの楽章から成り立っているので、順を追って書き記していく。

第一楽章「波」はサイン波を主体に用いながらも、それに伴うシークエンスはかなりリズミックに和声を編み込んでおり、その音の踊り方はかのジャパニーズエレクトロニカの旗手レイ・ハラカミの諸作を会場の誰をもに想起させただろうし、個人的にはサウンドの質感自体は現役の日本出身電子音楽家である竹村延和による「Scope」というアルバムで聴かれるような音の質感を彷彿させた。

第二楽章「音」では勝手ながらその竹村延和のような音印象をを引きずったままであったので竹村のサウンドワークにも大きく関連するアキツユコ「音楽室」というアルバムに聴かれる不安定ながらも安心感のあるリリースの長い不協和音を彷彿させながら、その音の減退につい耳をゆだねていた。

第三楽章「水」の冒頭チャプン、ザバー、ピチョンといった水音がリヴァーブをともないながら、おそらくはMIDI制御によって時にポリリズミックに鳴らされる。

この時に自分のそばにいる観客のあるひとりのTシャツがたまたま目に入ってしまって、失礼を承知で記載させてもらうのだが、それはCornelius(小山田圭吾氏のユニット)のヒットアルバムである「FANTASMA」のアルバムジャケットであった。

その「FANTASMA」から数年後にCorneliusは「POINT」というアルバムを発表するのだが、まさに「回転する時間(とき)」の第一楽章は「Cornelius / POINT」における水音リズムパートを想起させるものがあったし、そういった偶発的な符号の一致を勝手に感じていた。

第四楽章「雑音」はコピー機の音をカットアップしたような「雑音」パートをふまえてもインストゥルメンタルヒップホップのように感じられるような、作品の先見性をふしぶしに見出す体験であった。

第五楽章「音楽」をもって、それまでの楽章を印象付けてきた馴染みの音色たちと、新たに管弦楽や合唱団によるコーラスを再現したサンプル(YAMAHAのシンセサイザーDXシリーズのサウンドに依るものだろうか?)をカットアップしながら混ぜ合わせながらいよいよ大団円を迎えるというように、全演目のなかでは「回転する時間(とき)」はやたらと普遍的な聴きごたえがあり、この時だけはまるで来月に全国発売される誰かの音楽ミニアルバムの新譜試聴会に呼ばれているような心地になっていた。

さて演目上はここまでで終了するのだが、最後に日永田さんの意向により「もう一度湯浅譲二のホワイトノイズによるイコンをみなさんが聴いていた座席の位置をシャッフルした上で聴いてみませんか?」という変化球型のアンコール提案があった。

そううながされて、自分は開演当初収録用のマルチマイクが置かれているホール中心部に座席をとっていたのだが、この機になんとなく音響室内の入り口に近い前方の座席に移動してみることにした。

ところが位置を変えて再生されたところで、「ホワイトノイズによるイコン」という作品の強度や印象にさほど深い変化はなく(あくまで自分に限っては)、それについては主催側に決してガッカリしてほしくはないので、正確に伝えるとそれほどまでに全上演作品をとおして本公演が実はホワイトノイズによるイコンそのためだけにあったように思うほど強烈なインパクトがあった。

たったの二度聴いたとて「リアレフト、リアライト…」のくだりには、またなにかがはじまるのだとワクワクとしてしまったし、忘れたころに顔をのぞかせるあのけたたましい破裂音に再度、肩をびくつかせる始末であった。

ときたま音波の全帯域に殴られているように感じてしまい本当にけして心地よいとは言えないが、

作品の性質上から心地よく聴けたならそれはどうかと疑念を感じるだろうし、エンジニアが会場のインパルス応答までをも検知させたうえで5チャンネルでの再生環境を事前に整えたということからも、会場のどこから聴いたとしても多少耳に痛いくらいが正解なのだと納得でき、人のあらゆる全感覚を刺激してしまうような、あらためておそろしい作品だと感じた。

音の始源を求めてシリーズイベントの重要性というのは国内での電子音の可能性を押し広げてきた先人達の記録や作品、その意匠に沿った音響体験をどのように伝播~継承~保管していくか?という活動の使命もあった。

今日のような体験は、けしてサブスクリプションでのリスニングでは再現できないし、本公演内容を知ってそれにめざとくかけつけた人にしかわかりえないことだとは思うが、終演後、会場内の観客たちと談笑する際に地元のDJや九州各地のトラックメイカーなども多く訪れていたことがわかった。

純粋に変な音を聞いてみたいというような好奇心の火種が作り手や聴き手のなかで(たとえ微弱なものであったとしても)絶えずともり続けていけばいいなどと感じていた。

こうして本公演をどれだけ文章にしてみたところで読み手に伝わるものがなにかあるのかはわかりかねるのだが、よろしければ音の始源を求めてシリーズの数々の作品を収めたドイツで精工にカッティングプレスされたヴァイナル版「音の始源を求めて① 電子音楽室」や上演作品のタイトルを含めたオムニバスCDなども購買するなどして、「音の始源を求めて」シリーズその活動への支援の継続にあたってみてほしい。

おわりに本公演の現地取材を私に打診してくれたミュージックメディアサイトsono、執筆にあたっては「音の始源を求めて」シリーズ主催の日永田広様および大橋キャンパスの音響特殊塔スタッフの皆様の取材協力にそれぞれ感謝を申し上げます。

寄稿:Ueda Takayasu

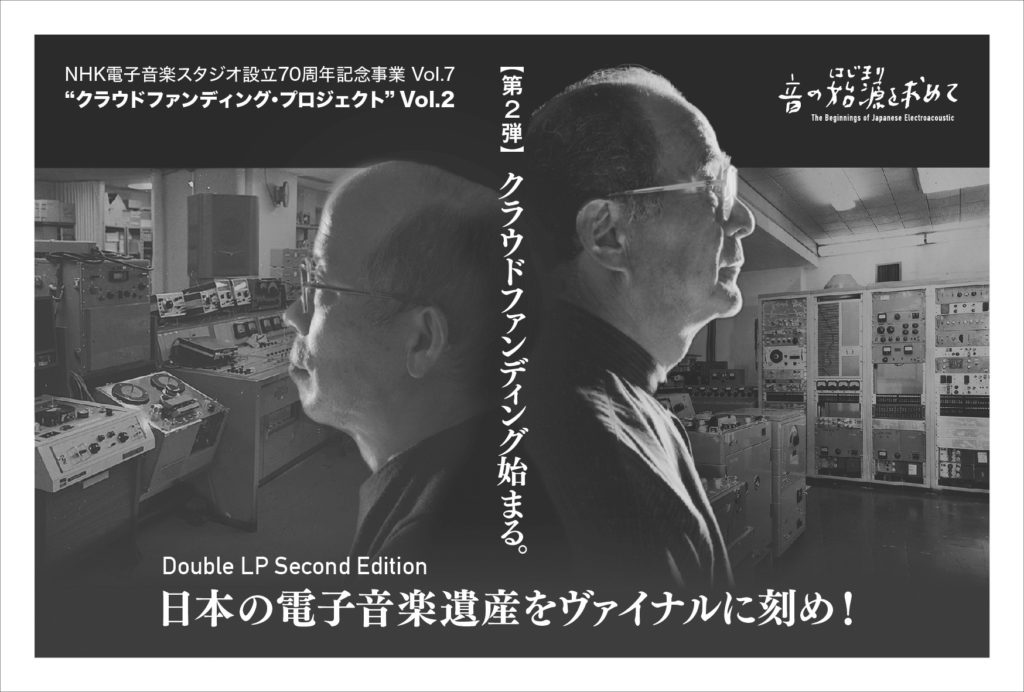

「音の始源を求めて」クラウドファンディング第ニ弾

日本の電子音楽史に刻まれた聖地、NHK電子音楽スタジオ。その貴重なサウンドを辿るLPシリーズの第ニ章のクラウドファンディングが、現在CAMPFIREにて実施されています。

この貴重な音源をヴァイナルで入手できる機会をどうぞお見逃しなく!

「日本の電子音楽遺産をLPで未来へ繋ぐ」クラウドファンディングはこちら(CAMPFIRE)

「音の始源を求めて」で発売されているその他の音源はオンラインショップにてお買い求めいただけます。

https://sound3.buyshop.jp/